Allgemeines

Leistungsmerkmale

Technik

Trunked Mode Operation (TMO)

Direct Mode Operation (DMO)

Endgeräte

Datenübertragung

Adressierung

Netzarchitektur

Gruppenbildung

Alarmierung

Sicherheit

Migration

Allgemeines

TETRA steht für Terrestrial Trunked Radio.

Die ursprüngliche Bezeichnung lautete Trans-European Trunked

Radio, da Tetra ein Standard des europäischen Telekommunikations-Standardisierungs-Instituts

ETSI ist. Der erste

Entwurf des Standards wurde 1995 publiziert. Da sich Tetra erfolgreich

am Weltmarkt etabliert hat, wurde die Bezeichnung geändert, um auch

außerhalb Europas das System erfolgreich vermarkten zu können.

Teilweise taucht auch die Bezeichnung TETRA 25 auf, die auf das 25-kHz-Kanalraster

hinweist.

Neben den deutschen BOS als zukünftige Nutzer ist Tetra bereits bei

zahlreichen Industriebetrieben und Nahverkehrsunternehmen im In- und Ausland

als Betriebsfunksystem im Einsatz. Auch die Bundeswehr zählt zu den

Tetra-Nutzern.

Da Tetra ein offener Standard ist, können Endgeräte, Leitstellen-

und Netztechnik von verschiedenen Anbietern ausgewählt werden (Multivendor).

Hier sind z.B. Motorola,

R&S Bick, T-Systems,

Thales, Sepura,

Frequentis sowie

diverse andere Anbieter zu nennen. Selbst Airbus/Cassidian,

ursprünglich Konkurrent mit dem firmeneigenen Tetrapol-Standard,

zählt zu den Tetra-Anbietern und hat auch das Kernnetz in der BRD

errichtet. Den Zuschlag für den Betrieb des deutschen BOS-Digitalfunknetzes

hat Alcatel Lucent erhalten.

Leistungsmerkmale

Tetra bietet folgende Leistungsmerkmale, die teilweise

über die Funktionalitäten von GSM hinausgehen:

- Einzelruf

(Direct Call)

- Gruppenkommunikation

- Kommunikation ohne Netz (Direct Mode, DMO)

- Notruf

- verschiedene Prioritäten

- Rückruf

- Kurzwahl

- Datenübertragung, auch mit Kanalbündelung

- Rufumleitung

- eindeutige Identifikation der Teilnehmer

- Abhörsicherheit durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung

- Sperren von gestohlenen/verlorenen Funkgeräten

Technik

Tetra nutzt die Zeitmulitplextechnik TDMA

um pro Trägerkanal vier Gesprächskanäle (Zeitschlitze,

slots) unterzubringen. Der Kanalabstand zwischen den Trägerfrequenzen

beträgt 25 kHz. Gegenüber GSM besitzt

Tetra damit eine wesentlich höhere Frequenzökonomie, da der

Kanalabstand bei GSM 200 kHz beträgt. Neben dem Zeitmultiplex (TDMA)

findet auch Frequenzmultiplex (FDMA)

statt, indem jedem HF-Kanal eine Uplink- und eine Downlink-Frequenz zugewiesen

wird. Das Modulationsverfahren ist Differential Quarternary Phase

Shift Keying (Pi/4-DQPSK), eine Variante des Phase Shift Keying (PSK).

Die wesentlichen technischen Kennwerte sind in folgender Tabelle zusammengefasst:

| Parameter | Kennwert |

| Zugriffsverfahren | TDMA (4 Zeitschlitze pro Träger) |

| Modulation | Pi/4 DQPSK |

| Kanalraster | 25 kHz |

| Duplexabstand | 10 MHz |

| Rufaufbauzeit | < 300 ms |

| Leistungsklassen | 1, 3, 10 und 30 W |

| Sprachcodec | 7,2 kbit/s (ACELP) |

| Bitraten |

ungeschützt:

7,2 / 14,4 / 21,6 / 28,8 kbit/s geschützt: 4,8 / 9,6 / 14,4 / 19,2 kbit/s hoch geschützt: 2,4 / 4,8 / 7,2 / 9,6 kbit/s |

| Frequenzen

(BOS) |

380...385 MHz

(Uplink) 390...395 MHz (Downlink) |

| Frequenzen (zivil) |

385...390 MHz 395...400 MHz 410...430 MHz 440...470 MHz 870...876 MHz 915...921 MHz |

Bei

einem Kanalabstand von 25 kHz resultieren jeweils 200 Trägerfrequenzen

für den Up- und Downlink. Diese 200 Trägerfrequenzen stehen

jedoch nicht vollumfänglich für TMO zur Verfügung. Da Anwendungen

wie DMO, mobile Basisstationen, Luftfahrtzellen, Testfrequenzen und Inhouse-Versorgung

auch bedient werden müssen, reduziert sich die Anzahl der Trägerfrequenzen

für den Netzbetrieb (TMO) auf ca. 150.

Die Brutto-Datenübertragungsrate beträgt stets 36 kbit/s pro

Trägerfrequenz, damit ergeben sich bei vier Zeitschlitzen jeweils

9 kbit/s (brutto). Neben den Nutzdaten werden jedoch auch zusätzliche

Steuerinformationen übertragen, so dass sich pro Zeitschlitz eine

Netto-Datenübertragungsrate von 7,2 kbit/s ergibt. Die Sprachsignalübertragung

erfolgt über einem speziellen Codec. Dieser komprimiert die Sprachinformation

in Datenpakete von 60 ms. Die komprimierten Pakete werden dann in einem

Zeitschlitz von 15 ms übertragen.

Für den Duplex-Betrieb (Gegensprechen) werden die Sprachinformationen

zeitlich so komprimiert, dass eine kontinuierliche Zweiwegekommunikation

über zwei versetzte Zeitschlitze auf der gleichen Frequenz möglich

ist. Parallel dazu kommt natürlich auch der im TMO übliche Frequenzmultiplex

zum Tragen, ein Tetra-Endgerät sendet auf der tieferen Frequenz (Uplink)

und empfängt auf der höheren Frequenz (Downlink) des Kanalpaares.

Die Notwendigkeit für einen Duplexer wird beim Endgerät dennoch

vermieden, eben durch den gerade erwähnten zeitlich Versatz der Zeitschlitze

für Sende- und Empfangsbetrieb.

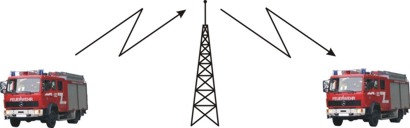

Trunked

Mode Operation (TMO)

Der

Trunked Mode stellt Funkverbindungen zwischen zwei oder mehr Teilnehmern

unter Nutzung der Netzinfrastruktur her. Dies ist die Standardbetriebsart

eines Bündelfunknetzes und auch bei GSM. Im analogen BOS-Funk ist

dies mit der Kommunikation zwischen Fahrzeugen und Leitstelle über

ein Gleichwellenfunknetz vergleichbar. Grundlage für TMO ist das

Air Interface (AI) als Systemfunkschnittstelle. Das standardisierte

AI ist Grundlage für für die Kommunikation der Endgeräte

mit der festen Netzinfrastruktur.

Bei TMO werden zwei Betriebsarten unterschieden:

- Direct Call; gezielter Gesprächsaufbau zu einem Teilnehmer. Im Halb-Duplex (Wechselsprechen) wird diese Betriebsart als 'Einzelruf' bezeichnet, im Voll-Duplex (Gegensprechen) als 'Zielruf' bzw. Telefonie. Wegen des großen Ressourcenbedarfs dürfte der Zielruf aber eher selten angewendet werden, bzw. die Anzahl der Teilnehmer, bei denen diese Funktion freigeschaltet ist, dürfte eher gering sein.

- Group Call (Gruppenruf (Halb-Duplex)), Ansprechen eines bestimmten Teilnehmerkreises, der z.B. organisatorisch einem Einsatz zugeordnet ist. Diese Art der Kommuniaktion wird im deutschen BOS-Digitalfunknetz am häufigsten Verwendung finden (Zuteilung der Endgeräte zu statischen bzw. dynamischen Rufgruppen).

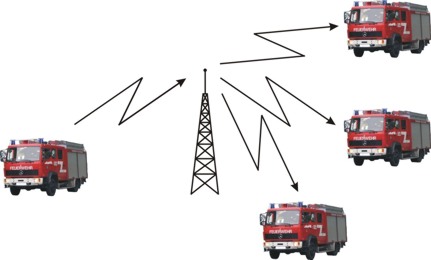

Direct

Mode Operation (DMO)

Steht keine Netzinfrastruktur

zur Verfügung, ist auch zwischen zwei oder mehreren Funkgeräten

eine Kommunikation möglich. Dieses Verfahren wird als Direct Mode

bezeichnet. Im analogen BOS-Funk ist dies mit dem Einsatzstellenfunk über

2m-Handsprechfunkgeräte vergleichbar. Das Air Interface Direct

Mode Operation ist als Funkschnittstelle Grundlage für die direkte

Kommunikation zwischen Endgeräten ohne Zugriff auf das Netz. Um den

Funkverkehr über DMO zu organisieren, übernimmt das erste Funkgerät,

bei dem die Sprechtaste gedrückt wird, die Steuerung; es wird daher

als Master bezeichnet. Alle nachfolgenden Geräte tragen

dann die Bezeichnung Slave.

Das Master-Funkgerät darf jedoch keine Frequenzen nutzen, die vom

Funknetz verwendet werden, daher ist hier die Zuweisung gesonderter DMO-Frequenzen

erforderlich, die vorab in den Funkgeräten eingestellt werden müssen.

Bei DMO werden verschiedene Betriebsarten unterschieden:

- Direct Call (Einzelruf im Halb-Duplex), siehe unter TMO. Ein Zielruf (Voll-Duplex) ist bei DMO nicht möglich.

- Group Call (Gruppenruf), wie bei TMO

- Dual Watch; mit bestimmten Funkgeräten ist gleichzeitig die Verbindung zum Funknetz (TMO) und die Kommunikation mit anderen Teilnehmern über DMO möglich. Damit kann z.B. ein Einsatzleiter über TMO mit der Leitstelle in Kontakt bleiben und gleichzeitig - netzunabhängig - den Funkverkehr an der Einsatzstelle abwickeln (DMO). Dual Watch ist nur möglich, wenn das Funkgerät über eine Antennenweiche verfügt, die gleichzeitigen Funkverkehr in zwei verschiedenen Frequenzbereichen ermöglicht.

- Managed Direct Mode; netzunterstützte DMO-Kanalvergabe. Vergleichbar mit der Freigabe zusätzlicher 2m-Kanäle auf Anfrage bei der Leitstelle.

- Direct Mode Repeater; der Repeater fungiert als Zwischenverstärker zur Erhöhung der Reichweite; vergleichbar mit der analogen Relaisstellenschaltung RS 1. Unterschieden werden Repeatertypen 1A und 1B. Typ 1A nutzt einen DMO-Kanal mit zwei Zeitschlitzen (Master-Slot und Slave-Slot) für Up- und Downlink. Die Variante 1B benötigt zwei DMO-Kanäle, jeweils einen für die Verbindung zwischen Master und Repeater sowie zwischen Repeater und Slave.

- Gateway; über ein Gateway-Funkgerät ist z.B. eine Kommunikation mit der Leitstelle von einem Punkt aus möglich, von dem es keine TMO-Verbindung gibt. Vom Gebäudeinneren (keine TMO-Verbindung) ist Kontakt zum Fahrzeug (DMO) mit Gateway-Funkgerät möglich, welches den Kontakt zur Leitstelle über TMO herstellt. In der analogen Technik ist dies mit einer Überleiteinrichtung (ÜLE) vergleichbar.

- Direct Mode Repeater/Gateway; Funktionen Repeater und Gateway in einem Funkgerät vereint.

- Managed Direct Mode Repeater/Gateway; wie vor, DMO-Kanalvergabe durch das Netz

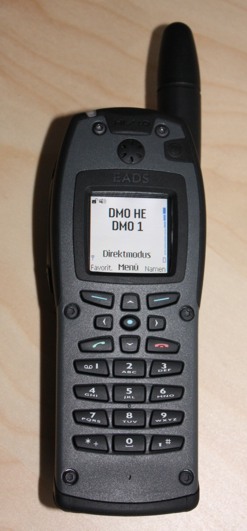

Endgeräte

Hier ein paar Beispiele für TETRA-Endgeräte

(HRT) von EADS und Sepura:

_

_ _

_

Links

ein THR 880i von EADS

(im linken Bild im DMO-Betrieb), rechts ein SRH3500s von Sepura;

auch mit Ladestation.

_

_

Links ein STP8000 von Sepura

mit reduziertem Tastenfeld (Prototyp FHRT), in der Mitte die

Standardausführung STP8000, rechts ein FT4 PS von Funkwerk.

Auf dem rechten Bild das

STP8000 in der Ladestation; die orangefarbene Notruftaste auf der Oberseite

ist hier gut erkennbar.

Datenübertragung

Für die Datenübertragung ist die Bündelung

von bis zu vier Zeitschlitzen (Multislot Packet Data) möglich; dies

ermöglicht Datenraten bis zu 28,8 kbit/s. Für die Datenübertragung

gibt es eine Vielzahl von Anwendungen, die z.T. auch schon serienreif

sind:

- Short

Data Service (SDS); Übertragung von Statusmeldungen ("FMS")

und Kurznachrichten (vergleichbar mit SMS bei GSM)

- Atemschutzüberwachung (in Verbindung mit einer entsprechenden Schnittstelle

am Pressluftatmer)

- Online-Barcodeerfassung (für BOS weniger relevant)

Da der Tetra-Standard in den 90er Jahren definiert wurde, sind die erreichbaren Datenraten im Vergleich zu anderen mobilen Anwendungen (GPRS, EDGE, UMTS, LTE und WLAN) bereits überholt.

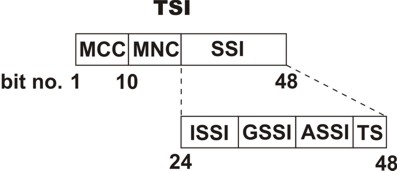

Adressierung

Jedes Tetra-Endgerät besitzt eine oder mehrere TSI

(Tetra Subscriber Identitiy; vergleichbar mit der IMSI

bei GSM). Die TSI besteht aus einem 48-bit-Code, wobei jedem Endgerät

eine einmalige TSI zugewiesen ist, die es im Netz unverwechselbar macht.

Unterschieden werden weiterhin ITSI (Individual Tetra Subscriber Identity)

und GTSI (Group Tetra Subscriber Identity), welche dem Tetra-Funkgerät

eine Gruppen- und Individualrufmöglichkeit zuordnen. Die TSI ist

- ebenfalls analog zur IMSI - in drei Bereiche eingeteilt; Mobile

Country Code (MCC), Mobile Network Code (MNC) und Short

Subscriber Identity (SSI).

Der MCC besteht aus 10 Bit und dient zur Identifikation des Herkunftslandes.

Der MNC besteht aus 14 Bit und kennzeichnet die Netze innerhalb eines

Landes. Die SSI kennzeichnet Teilnehmer und Systembestandteile innerhalb

eines Netzes; sie besteht aus 24 Bit und wird in weiter unterteilt: Die

Individual Short Subscriber Identity (ISSI) dient zur eindeutigen

Kennzeichnug eines Endgeräts, die Group Short Subrscriber Identity

(GSSI) kennzeichnet eine Gesprächsgruppe innerhalb des Funknetzes

(Gruppenbildung, s.u.). Die Alias Short Subscriber Identity (ASSI)

wird für die Adressierung fremder Teilnehmer verwendet. Ebenfalls

in die SSI integriert sind die Tetra-Systemadressen (hier mit

TS abgekürzt).

Neben der ISSI bzw. ITSI spielt unter einsatztaktischen Gesichtspunkten die Operativ-taktische Adresse (OPTA) eine wichtige Rolle. Ähnlich wie beim Schema der FMS-Codierung, enthält auch die OPTA die Kennungen für das Bundesland (zweistellig), die Organisation (dreistellig), die Region (dreistellig), die eigentliche taktische Kennung des Fahrzeugs (achtstellig) sowie weitere fünf Stellen für Zusatzinformation (z.B. Unterscheidung Fahrzeug- und Handfunkgeräte). Im Gegensatz zur FMS-Codierung kommen keine Hexadezimalzahlen zur Anwendung, sondern es steht der komplette alphanumerische Zeichensatz zur Verfügung.

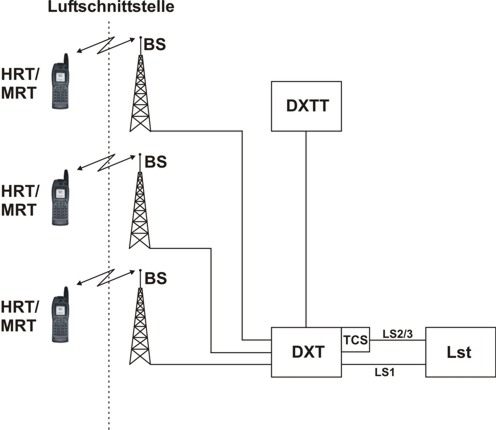

schematische Darstellung

der Kommunikationswege zwischen Funkgerät(en) und Leitstelle

Innerhalb des Tetra-Netzes finden sich ähnliche Komponenten

wie im GSM-System, wobei allerdings

die Schnittstellen innerhalb der festen Netzinfrastruktur zwischen Basisstationen

(BS) und Vermittlungseinrichtungen Digital

Exchange for Tetra (DXT) nicht offen

standardisiert sind.

Die Tetra-Endgeräte (HRT, MRT und/oder FRT) sind über die Luftschnittstelle

mit der zuständigen BS verbunden. Mehrere BS innerhalb eines regionalen

Suchkreises werden durch eine DXT (auch DXTip genannt) angebunden, wobei

die Anbindung als Leitungsring ausgeführt ist. Beide Ringenden terminieren

auf zwei verschiedenen DXT, so dass bei einer Leitungsstörung zumindest

noch ein Anbindungsweg zur Verfügung steht.

Die DXT sind untereinander über die Transit-Vermittlungsebene (Digital

Exchange for Tetra Transit Type, DXTT) vernetzt. Im Digitalfunknetz

der BRD dienen vier DXTT und 64 DXT als Vermittlungsebene. Von den 64

DXT sind 62 für den regulären Betrieb vorgesehen, zwei dienen

aus Ausfallreserve (Not-DXT).

Die Anbindung der Leitstellen (incl. deren Kryptoserver; s.u.) erfolgt

über drei Schnittstellen an die DXT:

LS1 zur Übertragung der Ende-zu-Ende-verschlüsselten

Sprachinformation; E1-Verbindung (2 Mbit/s)

LS2 für Steuerinformationen, Systemadressen (ISSI)

und SDS (IP-basierte Verbindung)

LS3 für Netzmonitoring und Datenübertragung

(IP-basiert)

Die Schnittstellen LS2 und LS3 werden über den Tetra Connectivity

Server (TCS) an den DXT bereitgestellt. Neben der Möglichkeit,

eine Leitstelle mittels der o.g. Schnittstellen und Leitungen (E1 und

IP) unmittelbar an eine DXT anzuschalten, gibt es auch andere Anbindungsvarianten,

z.B. die Nutzung von 'Konzentratoren' zur Bündelung von Schnittstellen

und Vorverlagerung des Kryptoservers bis hin zur Schaffung einer einheitlichen

Schnittstelle ("Digitalfunkstecker"), so dass Leitstellensysteme

verschiedener Hersteller angebunden werden können. Die Bundesländer

haben hierzu unterschiedliche Anbindungskonzepte entwickelt, die u.a.

von der Landesgröße (Stadtstaat vs. Flächenland), den

organisatorischen Strukturen bei Polizei und Brandschutz/Rettungsdienst

sowie den technischen Voraussetzungen (vorhandene Leitstellenhard- und

software) abhängig sind.

Gruppenbildung

Wesentliches Merkmal von Tetra ist die Nutzung von Funkgruppen,

die einsatzbezogen miteinander kommunizieren können. Dadurch können

parallel mehrere Einsätze laufen, deren Kommunikation unabhängig

voneinander stattfindet. Auch Funkgespräche unterschiedlicher Nutzer

(z.B. Polizei, Feuerwehr) beeinflussen sich dadurch nicht. Bisher war

dies lediglich durch unterschiedliche Betriebskanäle realisiert.

Die Zuweisung durch eines Endgerätes/Fahrzeuges erfolgt durch die

Leitstelle. Alle Fahrzeuge/Einheiten, die an einer Einsatzstelle tätig

sind, werden einer vordefinierten Gruppe zugewiesen. Für weitere,

parallele Einsätze können weitere Funkgruppen genutzt werden.

Fahrzeuge ohne Einsatzzuweisung verbleiben auf der Betriebsgruppe ("allgemeiner

Kanal").

Statische Gruppen sind fest im Netz eingerichtet und

in den Funkgeräten, die diese Gruppen nutzen dürfen, hinterlegt

(Fleetmapping). Hierbei gibt es eine grundsätzliche Trennung von

polizeilichen Gruppen, nicht-polizeilichen Gruppen (Brand- und Katastrophenschutz,

Rettungsdienst) sowie Zusammenarbeitsgruppen / Anrufgruppen, die eine

Schnittmenge beider Bereiche darstellen.

Dynamische Gruppen werden bei Bedarf erzeugt (durch die

Autorisierte Stellen) und die hierfür vorgesehenen Funkgeräte

zur Nutzung berechtigt. Ein Anwendungsfall dynamischer Gruppenbildung

sind planbare, größere Einsätze, bei denen einen Vielzahl

von Kräften (örtlich und überörtlich) miteinander

auf einen begrenzten Gebiet (Einsatzraum) kommunizieren soll. Dynamische

Gruppen können mit einem "Verfalldatum" versehen werden,

so dass sich diese z.B. einige Stunden nach Einsatzende von selbst im

Netz und aus den Funkgeräten löschen.

Alarmierung

Achtung: Tetra-Alarmierung bitte nicht mit POCSAG-Alarmierung

verwechseln; letztere findet auf den analogen 2m-Kanälen statt und

ermöglicht die Übertragung von Textnachrichten zu Digitalen

Meldeempfängern (DME) und daher auch als "Digitale Alarmierung"

bezeichnet. Dies hat jedoch nichts mit Tetra zu tun!

Auf der CeBIT 2006 wurde

von Oelmann

Elektronik erstmals ein Tetra-Meldeempfänger vorgestellt. Dieser

wurde weiterentwickelt und trägt jetzt die Typenbezeichnung Viper

(siehe Abbildung unten). Auch die Fa. TPL

hat einen Tetra-Meldeempfänger entwickelt, dieser trägt die

Bezeichnung Birdy. Auf der PMRExpo

2013 wurde von Airbus das Modell P8GR

("Pager") vorgestellt. Als Basis für den P8GR diente das

Handfunkgerät TH1n

("Thin"); dies ist u.a. daran erkennbar, dass TH1n und P8GR

den gleichen Akkutyp verwenden. Auf der PMRExpo 2016 stellte Motorola

ebenfalls einen Tetra-Pager vor, das Modell Advisor

TPG2200.

Die Alarmauslösung ist sowohl über die Gruppenrufadresse (GSSI),

über die GSSI mit Subadresse(n) und auch als Einzelalarmierung mittels

ISSI möglich. Zusätzlich zur Alarmierung ist auch der Versand

von Text-SDS zu Informationszwecken möglich. Als Rückfallebene

können die P8GR auch über DMO angesteuert werden. Detailinformationen

zur Tetra-Alarmierung u.a. hier:

Technik

und Einführung.

Die Tetra-Meldeempfänger unterstützen passives und aktives Paging,

d.h. über den aktiven Modus ist eine Rückmeldung möglich,

ob die Einsatzkraft tatsächlich zur Verfügung steht. Somit kann

die Leitstelle ggf. unverzüglich weitere Kräfte alarmieren.

Das passive Paging (kein Sendebetrieb) ist mit den herkömmlichen

analogen und digitalen Meldeempfängern vergleichbar.

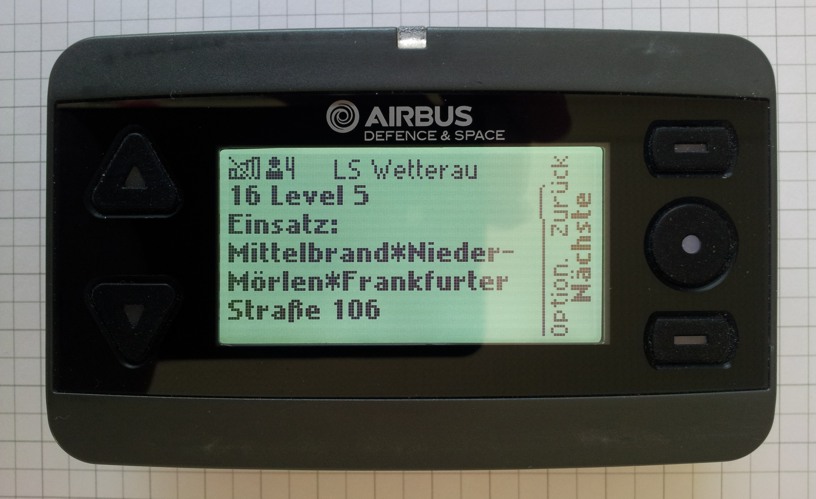

Tetra-Meldeempfänger

P8GR mit Alarmtext

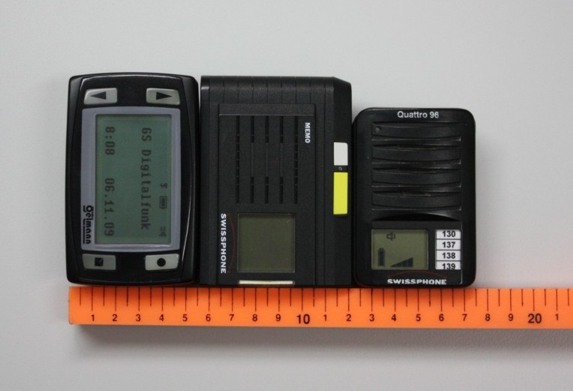

Größenvergleich Oelmann Tetra-Meldeempfänger Viper (links)

mit analogen Meldeempfängern von Swissphone

Sicherheit

Die mangelnde Abhörsicherheit des analogen BOS-Funknetzes

war und ist eines der wesentlichen Argumente für die Einführung

der Digitalfunktechnik bei den BOS. Der Tetra-Standard sieht nur für

die Luftschnittstelle, d.h. den hochfrequenten Teil der Sprach- und Datenübertragung,

eine Verschlüsselung vor. Die Luftschnittstellenverschlüsselung

trägt die Bezeichnung Tetra Encryption Algorithm (TEA);

im deutschen BOS-Digitalfunknetz kommt die Version TEA2 mittels statischer

Schlüssel (Static Cipher Key, SCK) zur Anwendung. TEA1 ist

für gewerblich-industrielle Tetra-Nutzung vorgesehen.

Zum Einbuchen ins Funknetz werden die Informationen zur Geräteidentitiät

ebenfalls verschlüsselt (Authentication Key; K-Schlüssel).

Um ein Abhören der Kommunikation im Festnetz zu unterbinden, werden

alle Gespräche im Digitalfunknetz Ende-zu-Ende-verschlüsselt

übertragen. Leitstellenseitig ist das Digitalfunk-Gateway ("Kryptoserver")

mit Mehrkanal-Kryptokomponente (MKK) das Endgerät im Sinne der Verschlüsselung.

Die zur Kommunikation notwendigen Schlüssel werden von der Kryptovariablen-Managementstation

(KVMS) bereitgestellt, einem gesonderten Rechner in räumlicher Nähe

des Kryptoservers, der über eine ISDN-Wählverbindung aktuelle

Schlüssel beim Trustcenter (TC) des BSI herunterladen kann. Der Schlüssel

für das Endgerät ist auf der BSI-Sicherheitskarte gespeichert,

wobei immer nur der jeweils aktive Schlüssel abgelegt ist. Mit Hilfe

abhanden gekommener oder gestohlener Karten ist keine Rekonstruktion früherer

Schlüssel o.ä. möglich.

In allen Fragen der Kryptierierung arbeiten die BDBOS und die Bundeslänger

eng mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnk (BSI)

zusammen, welches als Auftragnehmer der BDBOS die Schlüsselalgorithmen

und deren Verwaltung spezifiziert hat.

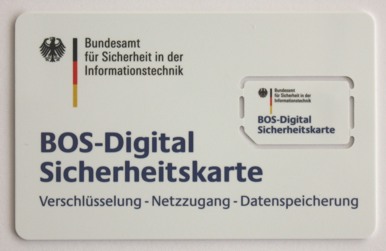

_

_

BOS-Sicherheitskarte,

Vorder- und Rückseite (uncodierte Musterkarte)

Durch die TSI ist eine eindeutige Identifikation

jedes Endgerätes möglich. Ein Ändern oder Löschen

der TSI des Tetra-Funkgeräts ist nicht möglich, da diese fest

im Gerät gespeichert ist. Gestohlene oder abhanden gekommene Geräte

sind daher für unbefugte Benutzer wertlos. Mit einer ungültigen

oder gesperrten TSI ist kein Zugriff auf das Tetra-Netz möglich;

damit ist auch das Beeinträchtigen des Funkverkehrs durch Absetzen

falscher Meldungen o.ä. nicht möglich.

Migration

Die Übergangsphase von der analogen zur digitalen

Technik wird als Migration bezeichnet. Mit Installation der digitalen

Funktechnik bei den Leitstellen muss diese als "Vermittler"

zwischen analogem und digitalem Funk fungieren und ggf. auch digitale

Funkgruppen mit analogen Kanälen temporär koppeln. Die aktuell

am Markt erhältlichen Abfrage- und Vermittlungseinrichtungen ermöglichen

die Anschaltung analoger und digitaler Funkkanäle.

Für den Zeitraum des Parallelbetriebs haben verschiedene Firmen bereits

Lösungen entwickelt, damit ein reibungsloser Übergang möglich

ist. So bietet z.B. die Firmen Carls

und Radiodata Kombinationsbedienteile

für analoge Funkgeräte (z.B. FuG 8b) und Tetra-Geräte an.

Ebenfalls im Portfolio befindet sich ein Tetra-FMS-Switch, welcher der

Leitstelle die herkömmlichen FMS-Meldungen in die Tetra-Technik umsetzt.

Auch Antennenkoppler und Kombiantennen für Analogfunk (2m/4m) und

Tetra haben die einschlägigen Firmen im Programm.